沙天行

记得文革结束后不久,大伯父沙孟海先生对我说,现在你从边疆回来了。你父亲今后怎么安排,要想个办法。他建议把文革前捐赠给博物馆的画拿出来开个画展,也许能引起老一辈了解我父亲的人的关注,以改善我父亲目前的处境。他设想这个画展可以从宁波办起,如果效果好再搬到杭州办。因此,筹备工作一开始就从宁波请来李立中同志(后任沙孟海书学院常务副院长)来帮忙。我们两人就在沙孟海先生的指挥下奔忙起来。

筹备工作首先要弄清楚父亲这些画现在拿出来还有没有展览价值?,时隔几十年了,合不合时宜?大伯父通过吴作人先生,推荐当时浙江美院油画系的胡善馀教授来鉴定。胡先生是留法回国的,对欧洲现代绘画很熟悉。大伯父亲自陪他去博物馆库房看我父亲的画。胡先生对这批画极为赞赏,说:"国内如此水平的人不多"极力赞同开一次画展。还建议损坏的油画应请人修补。又向在场

1982年5月摄于杭州

的保管人员说,"这是国宝,要好好保存"。胡先生的鉴定,大大提高了我们办画展的信心。同时也引起了博物馆领导的重视。博物馆决定自己来主办这次画展。这意味着画展可以直接在杭州展出了,其影响会比宁波大。但马上又遇到一个棘手问题。由于浙江博物馆当时保管油画的条件差,加上文革中库房多次搬迁。几十年下来,作品损坏严重,多半作品都要修补。而修补油画是件专业性很强的工作。无奈之下,建议请我父亲自已来试试,但我父亲毕竟是有精神疾病的人,万一修坏了怎么办?最后由文管会领导史莽同志拍板:"万一修不好,就算我们请沙耆先生来杭州住亇把月、玩一趟"(当初的计划是,若我父亲能修画就安排三亇月;若不能修画,就安排一个月)。接下来是要找一亇合适的人来陪他,因为我父亲的起居、饮食、出行都要有人在旁照应。找谁合适呢?当时有个韩岭锻压冲件厂厂长余仁良的儿子余毅,这个小青年,平时喜欢画画,是东钱湖韩岭镇人。余毅1980年到沙村社办工厂工作期间认识了我父亲,从此走得很近,逢年过节还接我父亲到他家住些日子,他父亲还专门带他到上海来见我,希望能培养余毅学画,拜我父亲为师。这件事我专门与沙孟海先生商量过,决定由余毅试试再说,何况画展能否最终办成?办成了又会怎样?还是未知数。当时我和余毅一家己相当熟悉了。当我向余毅父亲提出让余毅陪我父亲到杭州修画时,他全家都兴高采烈的支持。认为这是解决一老一小今后出路的好机会。为了使我父亲一到杭州能马上开始工作。我叫余毅提前几个月去沙村接我父亲住到他家里多画些油画。父亲从60年代初国家经济困难时期开始,基本上就没条件画油画了,需要尽快恢复。1982年正月廿八(二月二十一日)余毅去沙村向沙良宏母亲说明情况后,接我父亲住到韩岭镇余家。但是,真的要余毅陪我父亲去杭州,对于余毅父亲来说,也是喜忧参半。喜的是,也许余毅从此跟我父亲走上一条绘画的道路,成为一名画家;忧的是,余毅毕竟在韩岭厂里还有一份固定的收入和工作。一旦离开,如果不成功再回来,厂里工作能否保留?今后生活来源怎么办?这确实是个实际问题。其实我心里一点也没有底,当时只能走一步看一步。后来我向时任鄞县常委、副县长张显尧同志发了一封求助信。没想到他不久给我回了信,说他已与韩岭乡党委书记钱根福同志谈妥,"余毅陪沙耆先生去杭州办画展,厂里工资照发、工作籍保留。但奖金不能发,因为不在厂工作占了其他职工利益不好"。这使我放下了一桩重要心事。(以后在我父亲安顿韩岭十几年日子里,鄞县各级干部对我父亲和余仁良一家的关心和帮助更是枚不胜举。我再此向他们表示真诚感谢!)。

83年杭州画展开幕式上(左起陈修良、沙孟海、沙耆)

1982年5月初,我从上海到杭州,陪同博物馆焦芳兰副书记一起去余毅家接我父亲到杭州。博物馆对他们俩安排很周到,除了供吃、供住、供绘画材料外,还发给两人生活津贴。我父亲每天由余毅陪同去西湖风景点写生,画兴甚浓,而对修画则不感兴趣(试了一幅,没有成功,就不愿做了,认为没必要修补,原样展出就可以了)。但杭州是对外开放的城市、考虑国际影响。决定还是要修补。最后,两幅大的人体画是由浙江美院拿去由王方荣老师修补的,其余损坏的画由当时浙博美工组的郑毓敏同志完成的。老郑是浙美五十年代毕业的画家,他自告奋勇承担起这一困难的任务。整整花了大半年时间将剥落严重的几十幅画在展出之前大致修复完成,非常不容易。而我父亲出来不修画又不能老在博物馆这样吃住下去。但在画展未办成之前又不能回去,一旦回去恐怕前功尽弃。于是由竺培农先生想办法安排我父亲到嘉兴等地去画画。像这样的一些事,在筹备工作中遇到太多了,由于当时文革结束不久,百废待兴,各单位的经济状况都很困难,博物馆也缺少办此画展的专项经费,许多协办单位和朋友都是被我父亲的经历所感动,无偿伸出援助之手,才使画展的筹备工作经过一年多的努力、经历一波三折,克服种种难以想象的困难得以实现。当时我逢人就讲:"这真是一曲共产主义凯歌"。

1983年5月18日,由浙江省博物馆、浙江美院、中国美协浙江分会、浙江文化会堂联合举办的《沙耆画展》终于在浙江文化会堂举行。这是我父亲在国内的第一次个人画展。吴作人先生和沙孟海先生均为画展题了字。省人大常委会主任邢子陶、余纪一同志,省工商联主席竺培农先生、电影界著名人士袁文殊、张瑞芳、林彬等都出席了开幕式并参观了画展。开幕式当天,我陪胡善余先生和我父亲一起看画展。当看到最后一幅时,父亲突然回头跟我说,还有一些画呢?都可以拿出来展览。在旁边的胡先生接过去说:沙先生,你还有这么多画己经是够幸运的了,我从法国带回来的画,经过文化革命,现在连一张都没有剩下来。父亲无语。我不知道他是听懂了,还是没听懂……。

《沙耆画展》在杭城展出反映强烈。北京、上海等地的美术界人士纷纷前来观看,好评如潮。三伯母陈修良同志专程从上海赶来参加开幕式和座谈会。她在介绍了沙耆生平和现状后说,老一代的浙江省领导是知道沙耆的。鉴于沙耆目前的处境,建议统战部考虑聘沙耆为浙江文史馆馆员。1983年6月杭州画展刚结束,就接到浙江省委统战部通知,聘沙耆先生为浙江省文史馆馆员。生活津贴为每月一百元。

这一结果达到了大伯父筹办《沙耆画展》的初衷。今后父亲在经济上己没有后顾之忧了。下一步是如何安排我父亲的生活,这成了当时几位老人(沙孟海、竺培农、陈修良、史永)碰面及通讯中和我讨论的重要话题。考虑到当时在上海住房条件短期内尚解决不了,杭州更没有这种可能。决定暂时还是安排到乡下去托人照顾。当时设想有两个去处。一是回到沙村老家去,仍旧由沙良宏一家照料。这是最顺理成章不过的事,最困难的日子都过来了,现在条件好了,反而搬出自己家里到别处去住,这在乡俗、情理上都说不过去。何况沙良宏一家还住在我家《藜斋》老屋等我父亲回去呐。另一方案是安排到韩岭镇余毅家去。因为韩岭地处东钱湖风景区,有山有水空气新鲜,交通方便,离宁波又近,附近有海军411医院可随时看病。余毅又陪我父亲一年多,二人已建立了感

83年杭州画展上四位世交老人合影(左起沙耆、沙孟海、竺培农、莫朴)

情。余毅父母也再三挽留我父亲能安排到他家去。余毅家有老有小,鸡犬相闻、其乐融融。我父亲也 很喜欢这样的农家环境。从有利于我父亲的身心康复和今后艺术创作考虑,决定暂时先安排到余毅家。我父亲的生活费、扶养费、以及绘画材料等费用,每月由我自上海寄往余家,因此1983年12月30日自莫干山下山时就直接住到了韩岭。后来事实证明这一决定,对我父亲晚年的身心健康和后期艺术创作的成功起到了重要的作用。没想到这一住就是十五年,直到97年我父亲因脑中风接到上海住院治疗。

1983年杭州画展结束后。《沙耆画展》又应当时上海油画雕塑室富华书记和张充仁主任的邀请于7月赴上海展出,刘海粟先生因外出在外,送了花篮以示祝贺,王个移先生看了画展后还写了一首诗登在《新民晚报》上:

多年怀念旧同学,油画经营墨画通;

今日欢场余味在,宾朋谈笑自生风。

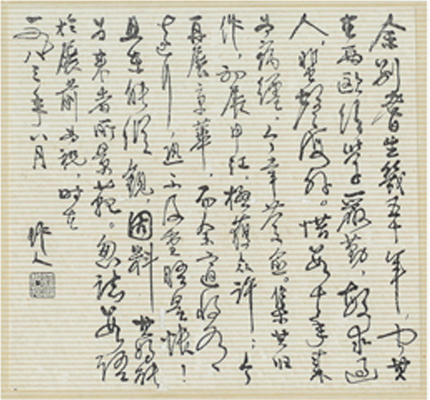

九月又应首都博物馆邀请赴北京展出。在北京期间幸逢徐悲鸿先生逝世30周年纪念。廖静文先生得知后,专门组织与会代表参观《沙耆画展》;廖先生告诉我,徐先生在世时,我父亲有许多信和奖状等寄来,她一直保存着,直到文革时被抄去了,要是还在,留给你多好。吴作人先生因公出国,行前为此留字一幅,以示祝贺:"余别耆生几五十年,因其在西欧治学严勤,敏求过人,蜚声海外。惜数十年来为病缠,今幸复愈。集其旧作,初展申红,极获众许;今再展京华,而余适将有远行,恐不及重晤是帐!且未能纵观,料其将能为来者所景范。匆誌数语于展前为祝"。

83年北京画展时,吴作人先生的亲笔赠言

北京画展期间,我请时任北京军区司令员的秦基伟同志夫妇去参观我父亲画展。秦基伟同志是我继父的老战友、老上级,又是我在昆明军区司令部当参谋时的老首长。他们得知我还有这样一位父亲,十分关切。说这样有才华的人才要照顾好,问我有什么困难。我说父亲现在是农村户口,只有我一个儿子又在上海,许多问题就比较难解决。他要我尽快写亇扱告交给他,说马上要开三中全会了。后来,在他的亲自过问下,1984年底我父亲的户口由农村转到上海,并被聘为上海市文史研究馆馆长。

汪道涵市长的聘书

文革后的23年,我父亲的生活条件发生了根本变化。1983年6月他被聘为浙江省文史馆馆员,1984年12月被聘为上海市文史馆馆员。自從他的行政关系转入上海文史馆起的20年时间里,虽然他没有去过文史馆一次,但文史馆的領导和工作人员没有一个不知晓他的。他在宁波看病的每一筆报销,每亇月的生活费发放,在上海住院8年的每两月一次结帐,都倾注着他们的一份关爱。随着我父亲生话条件的改善,他从1982年开始,重新拿起油画筆,面对大自然,逐步找回了失去的灵感。

在1983年画展结束之后十多年时间里,我父亲又突然在中国画坛消失了。许多人以为他过世了。其实这些年里,我父亲從未有一天停止过手中的画筆。而我们(包括沙孟海先生、竺培农先生等一批前辈)也從未停止过为我父亲的希望而奔忙。专家们看重的是他过去的画,对当时的画认为比较一般,属于恢复期。即使是对过去的画,也觉得多是习作,希望多画些工农兵的题材。所以1983年开始,我们就尽量创造机会安排我父亲去名山大川画画。其中时间最长的是三次。一次是1983年7月底去莫干山,开始是统战部安排的避暑名额,后来被莫干山管理处留下,前后住了五个月,画了三十几张油画。另一次是1984年5月底,竺培农先生通过台州专员蔡康春同志安排,去天台山国庆寺住了四个月,也画了三十几张油画。1984年10月由天台山回到韩岭后,又应当时鄞县县府办公室安 排去天童森林公园画了数月。走得最远的一处,是1988年由嘉兴民丰造纸厂杨振林厂长安排到过吉林长白山。整个

油画《天台山风光》1984

80年代,我每次去乡下看我父亲,总要带几幅画到上海请画家们看看,反映都比较一般。对此,我能做的只有嘱咐老余把画保存好,等到积累到一定程度,有机会再组织画展。我们对父亲的画,是否还会画出什么新名堂来,已不抱任何幻想。只是大伯父和四伯父在世时还有个心愿,多次和我谈过要出一本画册留下来,留给后世作个纪念。大伯父告诉我他已征得博物馆的同意和支持,早已设想好请吴作人先生写序,他自己要写一篇后记,要从我祖父写起。可惜后来由于吴作人先生脑中风不能动笔,其夫人遂转托艾中信先生来执笔。后由于大伯父因突然意外受伤并随之逝去,这件事自然到我的手里。而博物馆终因经费缺乏等原因未有结果。艾先生写成的序言则一直在我处放着。当时的老人多数均已作古,但留下的期望仍然未酬,成了我的一块心病……。

油画《莫干山风景》1983

当年还有一件我家老宅《藜斋》捐赠的事。最早提出把我家老宅捐贈给国家做《沙耆故居》的是三伯母陈修良同志。1984年初,三伯母跟我说,她们家沙村的老房子年久失修,本来决定卖掉算了,后来县里批准作沙文求故居。问我家的房子是否也捐赠给国家做沙耆故居?我说那当然好,真是求之不得的事。但我认为政府不一定会要。她问为什么?我说沙文求是革命烈士,作故居有教育意义,可以建成社会主义教育基地。我父亲是个画家,这山沟里的房子,没几个人会来看的。陈妈妈听后指着我鼻子说,"你不懂,世界上艺术家故居往往比政治家故居更吃香"。要我给县领导写信。我很快给县领导写了报告,表示愿把祖屋捐赠政府作故居的态度。1984年6月,陈妈妈去宁波出差,到了沙村还专门去我家察看老屋,并向县里提出改造为文物保管的建议,开发为重点旅游景点。还写信给我报喜,说"鄞县不久会向你办手续,正式交出老宅。"我当时确实为此高兴了好一阵子。但是这件事后来跟出画册一样不了了之。1967年,我父亲在文革期间被扣发的生活津贴全数补还,在发还时先扣去沙良宏家的照养补偿费。这样,良宏一家主动搬出我家老屋。但是,空关的房子到处漏雨。虽然不断地修,仍不断地漏。直至楼梯也塌了,长此以往房屋也难以维持了,经商量认为,要想房屋不倒,要有人住。只有卖掉,才能保屋。何况沙村村前要造水库,村庄也要搬迁。无可奈何的情况下。我签字以五千肆佰元人民币廉价出售了。但有一个条件,楼上的壁画我要留下。没想到的是这些壁画(画在木板墙壁上),后来竟拆下来当成文物,被转手了数次,最后以高价转手到了台湾。

油画《水巷》1985

文革以后我父亲的境况,水天中先生在《沙耆----突破遗忘之雾的画家》一文中是这样评论的:"沙耆在83年画展之后,除了被聘为文史馆馆员,按月领取100元生活津贴之外,并没有什么变化。他似乎又一次坠入了遗忘之雾。浙江省博物馆将他的作品存入库房,中国美术馆收藏了他的三件作品,他从此归入三、四十年代的画家行列,他在人们心目中的印象和那些早就离开了人世的画家并无二致"。水天中先生分析其个中原因是:"由于五十年代以后,在美术界……把一切艺术问题都与政治问题掛起钩来,他们对美术家和美术作品的评鉴,都坚持毫不含糊的偏狭的政治标准。以沙耆的艺术状态,他要突破遗忘之雾,就不仅仅是健康问题,而是必须等待意识形态局面的变化,等待一个宽松的社会环境的到来"。我以为上述这样的分折是不无道理的。这涉及到一个历史时期对艺术和人文价值的定位问题。多少年来,我们提倡的是阶级斗争,批判的是人性论,忽视的是人文价值。这些问题的解决,不仅有待上层建筑包括意识形态的变革;还依赖于社会经济基础的变革和人们生活水平的提高。所以需要等待一个宽松的环境到来。我父亲最后有幸赶上了这个改革开放的好时光,并且较早地交上了改革开放带来的好运。真是不幸中的大幸。