沙天行

我父亲原名沙贤菖,字引年、号吉留。沙耆是沙孟海先生为他取的"艺名"。1933年,他就读于上海美术专科学校期间,因参加抗日救亡等进步活动被捕,并以"危害民国罪"判刑一年。经保释后,由沙孟海先生推荐从徐悲鸿先生学画,被接纳为中央大学艺术科旁听生。徐先生发现我父亲的绘画才能,有意推荐我父亲出国深造。遂由徐悲鸿先生推荐赴比利时国立皇家美术学院自费留学,师从该院院长巴斯俭教授(Alfred bastien1873-1955)。

我父亲是1936年12月从上海离境去比利时的。皇家美院的学制是三年。临行前全家四口(父母和祖父母)留了一张合影。我祖父在照片背面题了四句诗:

万里鹏程路,行行不费时;

三年如一日,转瞬即归期。

送耆儿留学比利时留念

出国前一家四口留影(父毌、祖父毌)

可见当时祖父的计划是要父亲学成即回国的。1939年10月,当父亲以优异成绩毕业时,我祖父已经病重,发电报催他速回。直到祖父三年后去世也未见其回来。这一走竟是十年。他在国外究竟发生了什么事情?长期来在乡间流行着种种传说和猜测。说我父亲出去后,很快就成功了。在外面有了钞票、有了女人、不回来了,后来被人欺骗而发疯了。因此,我从懂事那时起,就有一种被歧视的压力,在我幼小的心灵中不断地滋长着。我第一次接触到我父亲在国外的真实情况,是在1982年沙孟海先生为我父亲筹办杭州《沙耆画展》期间。当时急需一份介绍画家艺术生涯的资料。沙孟海先生在他的档案中找出一份《画家沙耆》的材料。据沙孟海先生讲,这份资料,最早是为我父亲1946年回国时办画展用的,显然那次画展由于当时内战形势的缘故而未能办成。在1983年杭州画展时,沙孟海先生对这份资料稍作修改,並在最后增加了一段解放后的情况。又经我父亲补充和吴作人先生修改。最后再由沙孟海先生亲自审定。成为当时及后来历次画展和各种宣传资料的基本依据。我觉得这篇文字至今仍是我父亲在欧洲艺坛十年生涯的最完整、最权威、最原始的记录。而且至今尚未全文发表过。有鉴于文字不多,特将其全部实录于后,以飨读者:

《画 家 沙 耆》

沙耆,字引年,浙江鄞县人,1914年生。先后在上海美术专科学校、中央大学艺术科学画九年。在上海时,因参加党的外围组织,被国民党反动派逮捕,囚禁数月。1937年春,由其老师徐悲鸿介绍赴比利时深造,入比京国立皇家美术学院。从该院院长大画家勃斯梯( A.Bastien)为师,勃斯梯最荣誉的学位是比皇亚尔培宫廷画家,沙耆于1939年毕业时,成绩优异,在比国美术宫举行受奖礼,他的油画、雕塑及素描皆获第一奖,并且获得从来艺术界不易多得的"至高美术金质奖章"。由比京市长马格斯(Max)亲授。引起比国美术界的惊异与重视。

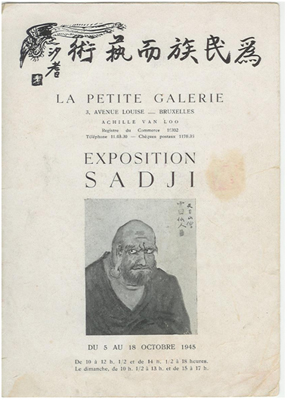

留学比利时时留影

沙耆毕业后,在比已享盛名。卖画收入足以自给生活。大战期间,交通阻梗,不能回国,为求深造,继续留比学习。1940年春参加比京阿特利亚蒙( Atriome )展览会,参加者还有西班牙毕加索( Picasso )等,均属西欧著名画家,会场上并由沙耆绘挂孙中山先生油画像一幅,并书以"联合世界上平等待我之民族共同奋斗"字样,留比侨胞一致赞扬他"为祖国争光"。其后德军占领比京,沙耆枯坐斗室,专心绘画,多次在佩底特(Petile alerie)美术馆等地举办个人画展。1940年6月又与匈牙利画家德立克合开美术展览会于督阿崇道(Toisondor)会场,比国大报如比京晚报等,纷纷评誉介绍。1941年1月11日,在毕底格力地(Petite Galerie)美术馆展览,各报评誉更多。1942年1月11日,在比国五十周年纪念美术馆展览,该馆为世界名画之储藏及展览所。1942年2月再次展览于毕底格力地会场时,以热心于比国文化事业闻名的比后伊莉莎白亲自选购沙耆杰作《吹笛女》珍藏。最盛大的一次展览为1945年2月10日由比国美术院院长特卡尼(Decat)主办。陈列品中有巴黎罗佛美术馆贮藏的已故比国大画家(Hippolyte Boularger,Henri Evenepal, Mourice de Vlamincls, Gustave be Smet, Victor Gilsoul)和日本旅欧著名近代画家虎其德、藤田等作品,沙耆亦有杰作参加。

油画《布鲁塞尔郊外风景》 1943

沙耆对祖国具有无限的热情与忠爱,他的父亲沙仔甫原先是一位中国画家,所以他的绘画具有深刻的东方艺术的特征。1944年在联合军反攻胜利中退击德寇占领军后,9月7日比京艺术家开展览会以庆祝重获自由的伟大胜利时,各报遍印各胜利国国旗,当时中国外交人员尚未到达,比京人士又受德国反宣传的影响,竟悬有伪"满洲国"的"国旗",沙耆见此十分气愤,沙耆即亲绘国旗送往比京晚报,该报即正式具函谢其热忱。1945年 10月10日,沙耆在比京毕底格力地美术馆开个人美术展览会,所画《雄师》一幅由中国驻比大使馆及旅比侨民名义献赠祖国。比京晚报评论道:"此画足增中国的光荣,在此展出,尤足体现中比两国的友谊。"

比国人士对沙耆绘画的评价,并可以比京晚报的评论为代表,摘录如下:"在这次个人美展中,有水彩画《鸽子》、《虎》、《芦苇》,这些作品上的线条使人唤起一种崇高的印象,用笔如神,令人想起中国古代佛教美术的影响。沙耆于此,诚是为一卓绝的动物画家。但在另一方面的水彩画,却有蝴蝶一般的美和流动性。如《卖花车》是一幅五光十色的有价值的印象主义的作品,实为白拉旁(Braban son )的法拉蒙(Flaman )派的画家。在油画上,他的德性和有经验的修养,也近似法拉蒙派的卡叔尔(Ar.Carsat)和爱顿贝菲德(Etonges Baifard)实可与大画家勃朗乔(Boulon Zer)和勃斯梯比美,其中有《少女》之像,确是实有风格和表情的"(1945年10月10日)。

沙耆于1946年10月31日乘法国邮船桑对号(Sontay)回国。徐悲鸿先生时任北平艺术专科学校校长,闻讯沙耆回国,十分关心即约聘为该校教授,因病未赴。

1952年,欧洲某美术代表团访问北京时,向周恩来总理称赞我国沙耆的艺术成就,周总理转询徐悲鸿,方知沙耆已往经历与造诣,并知其有病在家。周总理特地通知中央统战部转函浙江省统战部,对沙耆的生活务须经常照顾。省委方面从此陆续资给生活费用,直到现在。(注:为尊重原稿,上文中的人名翻译,虽与现今通用译法不同,但仍保持原译)

优秀美术金质奖状(译文)

(正面)比国国王Leopoldvs三世 (背面)布鲁塞尔皇家艺术学院

1937-1938学年

油画创作第一奖加特别优秀(推荐)

沙耆

这篇珍贵的文字史料,真实地再现了父亲当时在欧洲画坛重要的艺事经历和他在艺术上所取得的骄人成绩。读来让我钦佩,也为他骄傲。

诚然,这些材料对于我父亲在欧洲艺坛上的经历有了全面的介绍。但是对他在欧洲的亇人生活状况几无涉及。还未能解释父亲学成后不按时回国的疑问。这对我来说总感到还有太多的遗憾。几十年来我通过各种渠道,千方百计了解我父亲在比利时的真实情况(中国驻比利时使馆的文化参赞还为我翻遍当年的报刊。回答是有这样一位中国画家,当年几乎家喻户晓。但现在由于时隔太久,线索太少,无法深入下去)只好不了了之。待我基本弄清我父亲在比利时十年生活的真实情况,那已是廿年后的事了。

2000年6月,我正和台湾卡门艺术中心总经理林辰阳先生合作,出版《沙耆画集》、筹办《沙耆七十年作品回顾展》。有一天,我的一位朋友在《上海天馨艺术顾问公司》发现一批我父亲的资料。当我匆匆赶去那家公司,看到那么多私人文件,着实使我吃惊不小。那是一本铅画纸速写本,里面贴满了我父亲的私人文件:有徐悲鸿、吴作人先生写给他的信;有我母亲写给他的信;有我滿月时母亲抱着我的照片;有祖父病重时要父亲立即回国的电报(当天就收到了);有父亲发病住医院的病历;有他画展作品的目录和售画价格的记录;有屡次画展的介绍、评论;更有当时朋友来往的信函、便签、照片;甚至还有后来的比利时国王、当年的少年阿尔拜王子的照片等等。据天馨公司总经理石建邦先生介绍,这些东西是南京一位姓王的字画艺术品公司老板,在南京夫子庙地摊上收来的,他不知道沙耆为何人,但知道徐悲鸿、吴作人。于是找到天馨公司来鉴定。我和台湾林先生二人最后把这批资料买了下来。林先生根据这些资料提供的线索,再加上我手头原有的资料,一并委托一位在比利时定居的台湾作家郭凤西女士去寻访我父亲60年前的足迹。郭女士认真、负责又热情,从皇家美院档案资料查起,又寻找当年我父亲的朋友,竟然还找到几位健在的我父亲年轻时的熟人。特别是找到当年为我父亲写过许多画评的史蒂凡先生和华人化学工程师黄瑞章先生(都是九十多岁的老人了)。遗憾的是二位老人已于近几年谢世。

郭女士把这些调查的材料写成了一份三万字的记实报告《黄金年代的震撼岁月》--沙耆的旅比十年(1937-1946)。这篇文章以详尽而有说服力的第一手资料记录了我父亲旅比十年的主要经历和艺术成就。前几年我应《美术报》编辑周瑞文先生要求已在该报上分两期摘录刊出过,同时刊出的还有宁波画家张顺川先生之子、留学法国国立美院的张洁白先生受我委托走访黄瑞章先生的文字。考虑到事隔数年,且许多人并未看到那份刊载在《美术报》上的记实报告。为了本文叙述的需要,我将多处引用一些郭女士的文章内容(但不再每处注明出处了)。根据郭女士的调查和分析,她认为我父亲实在是个天生画画的,他对于绘画太执着了,无可取代了。老师推荐他来比利时学习欧洲古典的写实主义绘画,他却深深被欧洲各种现代绘画流派所吸引,一头扎了进去,不能自拔。到1939年毕业时,他已经享有盛名,如同一颗冉冉升起的新星,等待他的是千载难逢的发展机会和锦绣前程。就在这时(1939年10月25日)他接到父亲病重催他立即回国的电报。如果回去,就意味着放弃为之苦苦奋斗而得来的一切。他觉得自己的事业和前途就在这里。一切刚刚开了个头,他不能不这样画下去。他不是不愿意对父母尽孝、对妻儿尽爱、对师长尽尊,而是因为在他奉为至爱、至尊、至圣的艺术面前,他选择了后者。而悲剧又在于他不愿意放弃前者。当这种内心冲突的压力不断升高到无法调和的时候,他的精神崩溃了。竟然走向神坛向上帝求助去了。

我父亲第一次发病是在1942年8月2日。他走进沙布隆圣母院大教堂,到神父做弥撒的圣台上找东西,神父发现他神情不对,招来警察把他送到圣约瑟医院,这是一个由神父和修女主持的疗养院。住院期间中途还可以回家,可见当时病况并不太严重。他住了不到一个月就出院了。出院后又接连参加各地展览,之后年年都有重大画展,还去英国荷兰等地旅行、作画。直到1946年回国前还在接洽去伦敦展览事宜。

当然,导致他最终发病的原因不只是以上一个。对于他的内心冲突和精神压力,郭女士认为是多方面的。比如经济上的压力。我父亲的经济情况也不像国内传闻的那样好,虽然他的画展开得很成功,画也卖得很好,但是,对于一个初出茅庐的青年画家来说,在知名的画廊开画展,条件十分苛刻。每每结账时到他手里已所剩无几。他总有一种被欺侮的感觉。因此,还与画廊老板吵过架、动过手, 打过官司。自然最后又是以他的失败而告终。对于我父亲经济窘困的压力,可以从当年徐悲鸿先生给他的信中窥察一斑。从信中可以看出,父亲当时正向徐先生要求申请留学补助, 所以徐先生才回了这么一封信:"……我写了一封信给朱家骅部长,向他要你们省的补助,但考虑到现在形势,我不认为有好结果。靠自巳努力把经济搞上去,不要想别的了,你家人还要靠你呢。……努力!努力!再努力!我对你满怀希望"。徐先生的这些话,我料想对父亲这样一个要体面地回家的人所带来的压力是不小的。

谈到他的情感生话。郭女士认为:"沙耆这时可算得上青年英俊,风度翩翩,又温文有礼。沙耆当时的条件是优越的,时势环境是混乱的,全世界都在打仗,父母妻儿又如此遥远。身处这样境地,人很容易卷入感情纠葛。要能洁身自好、洒脱自如,需要非常的节制。但在我们掌握的资料中,并未发现他陷入情网,不能自拔。也没有发现他有过特别关系的女人。…是什么力量能使他如此坚定?是传统的礼教观念?是对于艺术的执著?可是天 生的画家也是最激情、最浪漫的。所有这些不同属性的潜在意识,互相排斥,在心灵深处不停地激荡倾轧;外表上越克制,心灵中越分离,精神上越压抑"。

"还有祖国正陷入惨烈的抗日战争,妻儿父母正在逃难,同学纷纷回国加入抗日救亡的行列……。乃至违反恩师执着於传统派的谆谆教悔而私慕起浪漫派大师们……。当这些心灵的内疚长期得不到缓释时,就给精神带来不可挽回的创伤。"

2003年10月,留学巴黎国立美院的张洁白先生,受我所托在郭凤西女士陪同下专程采访了黄瑞章先生,(黄先生广东台山人,早年留学日本,是亇化学工程师。战时无事可做,就到皇家美院来当自由生,与院长巴斯俭关系很熟,认识了我父亲,成为朋友)。他在采访时曾冒昧地问黄先生,沙耆先生当时有没有女朋友?黄先生对此作了明确而否定的回答。张洁白在他采访记录的最后写了如下一段文字:

"只求真实,我想这是对沙耆先生表示敬意的一种方式!

一个画家,苦于内心的争斗默默钻研于艺术,与现代一些投机取巧的所谓艺术家们形成冰火般的对比;

一亇朴实的人,在其疯狂后却悲剧般地度过惨谈的余生;

一个早己失去功利心的智者茫然注视着这亇充满功利物欲的世界。鸣呼!怎么样的一亇故事……。

我曾经在我父亲七十年代的一本筆记中发现他的一首诗,透露出他当时急切回国的原因和欣喜若狂的心情:

忽闻中华已解放,初闻涕涙满衣裳;

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂;

白日放歌湏纵酒,青春作伴好还乡;

即從比国回故乡,便上浙讧做省长。

(注:诗中的"解放"应指抗战胜利。"妻子"二字旁注有二人名字,应指妻和子。"省长"是他回国后在应酬作品中用得最多的一种落款形式,他是多么希望学成回来、报效祖国。)

至此,我完全理解了父亲当年没有回来的理由;也明白了他最后迫不及待地回来的原因。

一个纯粹的画家。一个艺术的殉道者。他把自己全部生命都献给了他所热爱的绘画艺术,他也为此而丢失了绘画之外本该属于自己的一切。

不久前上海东方大讲台上,沈致隆教授在演讲科学、艺术、教育专题时说,大家都知道,做个科学家要有为科学而牺牲的精神(他列举了布鲁诺和伽里略的故事);但很少有人会想到,做个艺术家也要有为艺术而牺牲的精神(大意)。接着他列举了梵高、髙登、塞尚的故事。听后让人肃然起敬。真是何等的相似。

许多朋友对我父亲在欧洲画坛的艺术创作情况,向我提出过许多问题,特别问到我父亲在欧洲画坛成功的原因?遗憾的是,我不是学绘画的。我只能就我掌握的资料谈点粗浅看法。更多的答案有待专家们的进一步发掘和研究。

谈到我父亲在欧洲画坛成功的原因,我以为有这样几方面情况可供思考:

(1) 出国前已有良好的专业基础。

我父亲在出国之前已经在上海美专、杭州艺专、南京中央大学艺术科等当年国内著名美术院校连续习画七年,接受过严格的绘画基础训练,且转益多师。我祖父又是一位水墨画家,父亲从小耳闻目睹,又受过良好的国学教育。徐悲鸿先生当年曾多次在沙孟海先生面前夸奖他画得好,特别是称赞他"着色非常了不起"。后来徐先生还对沙孟海先生说过"沙耆的画出国前比出国后画得好"的话。由于这涉及到我父亲早期写实的画风在出国前后的重要变化,引起了一些

在西湖艺专求学时留影(前坐者为我祖父)

研究者的兴趣。因此,曾有不少人询问什么地方可以看到他出国前的画?的确,这个时期的作品现在留下的己很少。浙江博物馆藏有几幅杭州小河的风景画是出国前的作品。1999年出版的《沙耆画集》中,第一幅画《风景》就是其中的一幅。但未注明是杭州小河风光,且作画年代又写成1937年。而我父亲是1936年12月离沪赴比的,使人误以为是出国后画的外国风景。浙博馆内还有幅铁匠铺打铁的画,是出国前画的,可惜此画损坏严重,无法展出。值得一提的是,去年七月在杭州西冷印社2006年春季拍卖会上,展出我父亲的一幅名为"沙家村河畔"的画。画的也是杭州小河风光。("小河"又是地名,是我祖父参与筹建的杭州华丰造纸厂的所在地。当时我祖父携全家住在小河纸厂宿舍。我母亲婚后也留在纸厂子弟小学教书,所以父亲有更多的机会在小河附近写生)。可惜这张画拍卖图录上误写成沙家村河畔。其实,"沙村"(不是"沙家村")村前只是一条不能走船的"溪",并无此等风景。虽然有这点"硬伤",但是这画却是一幅很珍贵的画。保留着当年父亲喜欢用大色块、大笔触作画的风格。十分难得。

油画《沙家村河畔》1936(西冷印社06春拍展品)

(2)留学三年,如虎添翼。

我父亲在皇家美院学习,刻苦勤奋、成绩斐然。在名师的指导下,他用了两年半时间,完成了三年的学业。毕业时,其高级油画、素描、雕塑均获第一名。对于这一成绩,上海油雕院己故老画家俞云阶先生,在1983年上海沙耆画展座谈会上有一比喻,他说油画的故乡在欧洲,中国人去欧洲学油画,如同欧洲人到中国来学京剧,能取得这样的成绩非常了不起。

更值得一提的是,当时现代主义艺术风潮己经席卷欧洲,布鲁塞尔一度成为超现实主义话动中心。我父亲以极大的热情一头扎了进去而不能自拔。史蒂凡先生曾在他的画评中列举了当时对我父亲冲击最大的三位现代派大师:一位是十七世纪西班牙大画家Velasquez,他最擅长调解光线与空间;另一位是十七世纪荷兰最具影响力的伟大画家和雕塑家Rembrandt,是处理光亮与暗淡的圣手;还有一位Goya,是十九世纪影响法国最深的西班牙大师。他们都是倾向于人性的、宇宙的、大自然的、浪漫的、印象派的……。在油画方面,色彩是他的长处。

这三年留学把他的长处推向了极致。真是如虎添翼了。

(3)世有伯乐而后有良马。

在这一点上,我父亲是幸运的。在皇家美院留学期间,有巴斯俭这样的大师亲手栽培。走出学校又有史蒂凡、巴尔杜诗这样的伯乐的尝识和推举。使他有机会很快熔入欧洲画坛。而这又是和徐悲鸿、吴作人两位先生举荐分不开的。

巴斯俭院长也是比利时皇家美院出身,担任高级油画教授十八年、院长十年。画风独具。师从弗拉芒的传统而不执着,在我父亲留学之前,他已是公认的比利时印象派代表人物之一,是一派宗师。他与徐悲鸿先生和吴作人先生交情深厚。徐先生推荐吴先生跟他受业,成为他最得意门生,建立了深厚情谊。现在徐先生又推荐沙耆来学习,"看到他资质优秀纯朴,绘画己有厚实基础。更加亲力栽培"。

史蒂凡(R.Stephane 1910-2002)先生是我父亲许多画展中为我父亲写画评的一位传奇人物。他集名律师、名小说家、大企业家、名艺评家于一身,终身享有皇家学术院院士的荣誉。我父亲和他交往大约在1940年前后,那时我父亲刚从艺院毕业,他三十来岁,已进入事业的高峰。郭凤西女士说:" 他用了大量笔墨、极其深刻动人的辞藻推荐沙耆,从那些文章中可以看出他对沙耆的真心欣赏,又介绍他认识许多艺术界的名人。世有伯乐而后有良马,沙耆在画坛的崛起,史蒂凡功不可没"。

史蒂凡(R.Stephane 1910-2002)先生是我父亲许多画展中为我父亲写画评的一位传奇人物。他集名律师、名小说家、大企业家、名艺评家于一身,终身享有皇家学术院院士的荣誉。我父亲和他交往大约在1940年前后,那时我父亲刚从艺院毕业,他三十来岁,已进入事业的高峰。郭凤西女士说:" 他用了大量笔墨、极其深刻动人的辞藻推荐沙耆,从那些文章中可以看出他对沙耆的真心欣赏,又介绍他认识许多艺术界的名人。世有伯乐而后有良马,沙耆在画坛的崛起,史蒂凡功不可没"。

巴尔杜诗(G.Baldus 1874-1967)先生是一位专业画家、雕塑家、艺术理论家,学养深厚,文笔流畅典雅。当时他己六十多岁,身体孱弱多病,他和我父亲一见如故,成了忘年之交。我们在天馨公司发现的资料中看到他们几封来往的信件。其中谈到我父亲第一次精神错乱送医院治疗时,不巧老人也生病。他很着急,特别派人送些吃食去(在战时食品是很贵重的东西)。并在信中告诉我父亲,他去过我父亲住的地方,查看过我父亲的那些作品是否安全。他对我父亲说,门是警察锁上的,可以放心,劝父亲要听医生话,尽快复原,重新工作。他像父亲关怀儿子一样对待我父亲。在史蒂凡和巴尔杜诗为我父亲写的画评中,他们用最专业的分折和最热情的语言,全力推举我父亲。且看不到一丝的功利目的。完全出自对艺术的真诚欣赏和喜爱。读后使人产生一种对高尚的敬意。

1945.10在毕底格力地画廊个展《简介》的封面

(4)创新是立足欧洲画坛的关键

仅仅具有以上三方面优势还不够,还要有自己区别于别人的特殊品味的东西。对此我想引证一些60年前史蒂凡和巴尔杜诗为我父亲写的画评内容。史蒂凡在画评中指出:"沙耆很早就对中国传统文化非常了解,正是在这种文化的熏陶下,中国诞生了许多优秀的艺术家。………欧洲丰富的文化遗产以及西方世界的绘画传统在他来看是一个画家创新的源泉 "。" 沙耆的艺术最为明显地表现出对欧洲艺术的借鉴,这使他拥有了十分特殊的品位 "。这"十分特殊品味"是什么呢?再看巴尔杜诗的评论:"从沙耆这次展出的作品中,可以看出一个艺术家并不因为接受了外国的训练而放弃自己传统的优点…"。 "当我沉浸在画景中的时候我找不到更好的赞美之词,……面对这样融合、调谐的作品,我觉得这个中国艺术家,他发现了一个第三空间,他的作品就成为一个见证,见证了一个超然的艺术领域的存在,没有疆界的艺术世界",这里所说的"第三空间"、"超然的艺术领域"、"没有疆界的艺术世界"。就是史蒂凡先生所说的沙耆艺术中的"特殊品位"----它是借鉴西方艺术的精华,融合东方传统文化的优势而进行的成功再创造。也是对沙耆在艺术领域里把东西方文化成功地融合和调谐的一种由衷的赞美。这再一次证明了:"唯有民族的才是世界的"道理。这在今天西风盛行的东方,更显得难能可贵。

对于中西艺术的融合问题,中国美院的范景中教授是这样评论的:"恕我直言,对二十世纪来中国画坛的这种探索的成果,不敢恭维。说到底,这种融合,大都停留在简单的"翻译"上,不过是用油画的材料去表现水墨画的形式,或者用水墨画的材料来表现油画的风格。这种"硬译"的结果,使我们失去了艺术中最珍贵的东西:"趣味纯真"。……如果说,在'中西融合'方面,黄宾虹是水墨画界的一个成功的例外的话,那么,沙耆便是油画界的一个成功的例外。……我相信,只有象黄宾虹和沙耆这样在某一传统方面积学深厚的画家,才能在另一传统中真正发现有益这一传统扩展的空间。也正是基于这样的观点,我们可以毫不犹豫地说,沙耆是中国现代油画史上的一个里程碑。"

油画《抱鲜花的女人》1945

人们常常引用爱迪生的一句名言:"天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水"。但是人们又常常忽视后面还有一句更重要的话:"但那百分之一的灵感是最重要的,甚至比百分之九十九的汗水都要重要"。这就是创新的意义。也许这正是沙耆艺术价值之所在。

许多朋友曾关切地询问这一时期(留欧十年)作品的数量和去向。从现在可查的资料看。这批作品数量应该会是很大的。他1939年毕业后,从1940年到1946年回国,仅这七年时间,就举办了六次个人画展、参加了八次重要联展。据史蒂文先生回忆,他每次画展几乎都能把全部作品卖掉。因此,这些作品,首先是有很大一部份留在欧洲市场上了。时隔六十多年,现在还能在欧洲市场上买到他的作品(记得2000年在台北《沙耆七十年作品回顾展》艺术座谈会上,有一位比利时籍的台湾人黄朝漠先生,在得知这次画展的消息后,专程从比利时赶到座谈会场,并送给我一批他在当地艺术品市场上收购来的沙耆作品的照片)。除了留在欧洲的作品。1946年父亲回国时带回几大箱画作,准备回上海开一次个人画展,但由于内战再起,那次画展未能如愿。这批画作大部份留在了沙孟海先生家里。少部分带到了沙村。据沙孟海先生回忆,我父亲留在他那里的这批画,约有几百幅,他在文革前陆续抽空整理出"一些自认为比较完整的"约百十来幅画,在1960年,以我祖母的名义捐赠给浙江省文物管理委员会,后转藏浙江省博物馆。文革期间,沙孟海先生家被抄,父亲寄放在他家的更多尚未来得及整理的作品,连同沙孟海先生自己的一些字画藏品,一起被造反派付之一炬。沙孟海先生说:"没来得及整理的画,有的高及天花板,全放在马路上烧了,一直烧到晚上,很可惜呀!"

1983年在杭州、上海、北京的 "沙耆画展"上展出的四十多幅油画,就是这批捐赠作品的一部份。当时"整个画坛为之震动"。十五年后,著名艺术理论家、中国美院教授范景中先生,对这些作品是这样评论的:"他那坚实的造型,沉郁的色彩,唤起了年迈古稀的老画家对传统的美好追忆,也让那些处于极度的创新亢奋状态之中的年轻一代艺术家瞠目结舌,大家为中国现代美术史上曾经有过这样一位功底深厚的画家而感到惊奇。确实,在二十世纪画坛上,象沙耆这样能如此纯熟地运用古典主义手法的画家,真是寥若辰星"。……"我们知道,正是那些技艺,为他早年在欧洲赢来了无尚的荣耀,成了他挤身於伟大艺术家行列的的凭证"。

2002年10月,郭凤西夫妇来上海旅游,我曾陪她去医院看望父亲,她用法文在我父亲的耳边讲了很长一会话,出乎意料的是父亲竟会睁开眼睛看她。也许他是多么留恋那段峥嵘岁月,即使有一丝信息联系也不愿放过。同年,浙江卫视主持人亚妮小姐制作我父亲的电视专访《寻找失落的记忆》时,我介绍她去比利时找郭凤西女士,郭女士热情地陪她沿着我父亲的足迹,收录了父亲在异国他乡留下的许多难忘的记忆,这些镜头弥足珍贵。更有幸的是,在她们制作组剪接、合成这部份资料时,我正好在杭州,能参与他们一起享受"回忆"这段峥嵘岁月的喜悦。这个专访节目共有四个部份,遗憾的是后面三部份资料,在公开放映之前,我没能有机会再校看。

《静物》 1941

父亲第二次发病是在1946年回国之前。当时二战已经结束,欧洲在马歇尔计划下重建。社会欣欣向荣,邀他参展的信件、合约纷至沓来,他每天外出作画,接洽展览,忙碌不已。也许是太累了,也许是思乡心切过于兴奋了,旧病复发。逐由中国驻比利时公使馆安排他回国。他走得很仓促,任何人都没打招呼,连史蒂凡这样重要的老朋友都未及告别。根据郭女士的调查,这第二次发病是什么时候?病况怎样?住什么医院治疗?有没有人照顾?什么人送他上船?为何走得这么急?等等。他们化了许多时间和精力都没能查出线索。结论只能说:"1946年,沙耆在欧洲画坛己经站稳了脚跟,正可长驱直入,一展平生抱负。但不幸旧病复发,结束了他在欧洲画坛的锦绣前程"。也为后人留下了一亇未解的"迷"。

油画《年轻妇女像》1940年代

1946年10月我父亲乘桑对号邮轮回到上海。去上海公平路码头接我父亲的有三人,我大舅舅、沙展世(沙孟海先生长子)、四伯母(沙孟海先生四弟史永同志的夫人)。轮船到的时间、地点均是我外祖父通知四伯伯的。当天就接到四伯伯家住,看到他已入了天主教,拿着圣经做祷告。晚上吵闹得很厉害,把东西敲得很响。引起周围邻居的注意。第二天他独自去外祖父家,又大吵大闹要见我母亲和我。才发觉他神精不正常。当时四伯伯的住处是我地下党的一处重要联络点,同志们感到这样下去会引起敌人的注意。于是通过华东局发电报到根据地(当时我和母亲都在新四军苏北根据地),要我母子俩回来以安定他的情绪。同时通知乡下派人把他接到沙村。